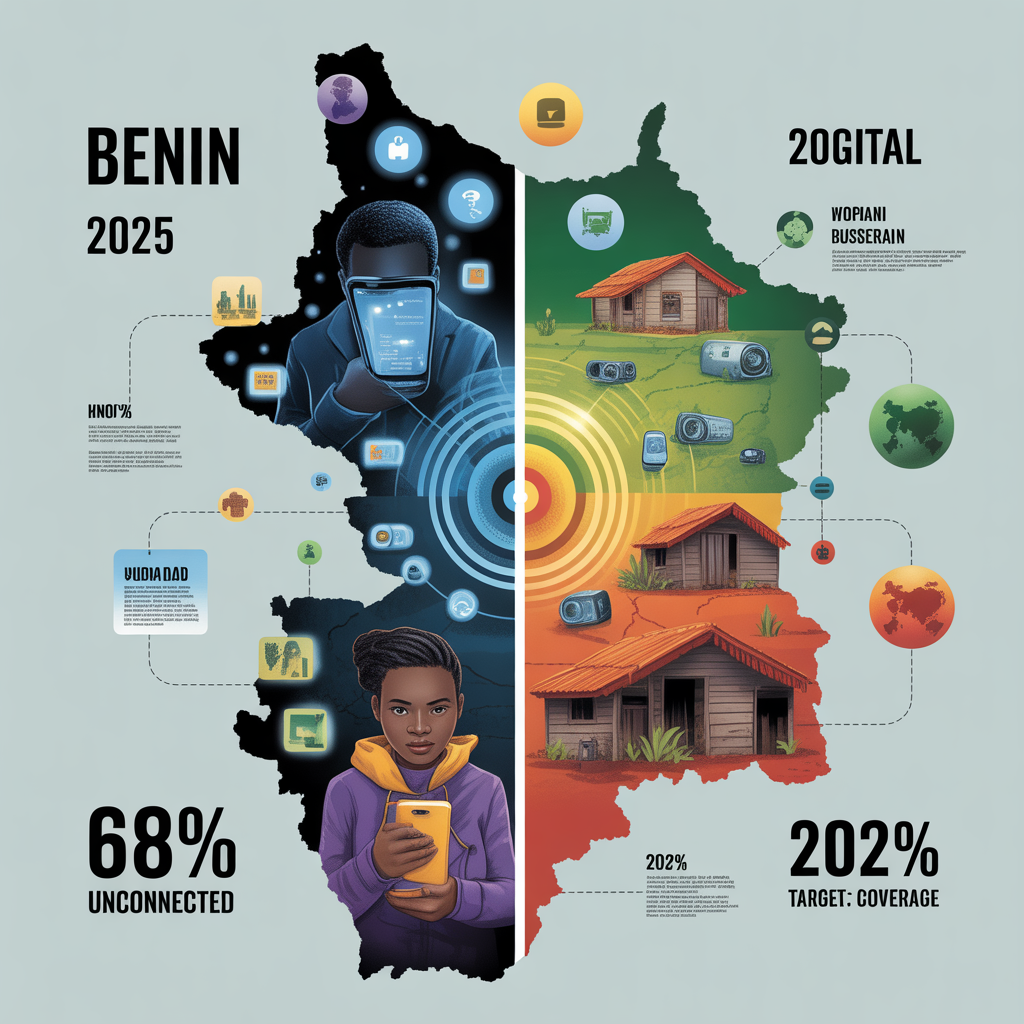

Au Bénin, seulement 43% de la population utilise internet malgré une couverture réseau de 94%. Cette fracture numérique freine le développement local et exclut des milliers de citoyens de l’économie numérique. Le Mois de l’Impact Numérique est un événement qui organise des activités pour démocratiser l’accès au numérique.

Ce guide détaille les 6 étapes concrètes pour créer votre propre espace numérique communautaire, de l’étude de faisabilité au lancement opérationnel. Vous découvrirez les budgets réels, les sources de financement et les stratégies qui fonctionnent sur le terrain béninois.

Comprendre les enjeux d’un espace numérique communautaire

Un espace numérique communautaire combine cyber-café, centre de formation et lieu d’accompagnement numérique. Il offre un accès abordable à internet, des formations aux outils numériques et un accompagnement personnalisé pour les démarches administratives en ligne. Ces espaces transforment concrètement les communautés. Simplon est un acteur reconnu de la formation inclusive au numérique, engagé à réduire les inégalités et à favoriser l’inclusion professionnelle par la tech. Aujourd’hui Simplon c’est :

- 80 000 simploniens dans le monde avec avec un taux de 72% de taux d’insertion professionnelle positive.

- 42 % de femmes formées.

- 49% de personnes avec un niveau infra-bac ou bac.

Un espace numérique bien géré devient rapidement le cœur de l’innovation locale et attire de nouveaux projets de développement.

Étape 1 : Étudier la faisabilité et définir le projet

Avant tout investissement, il faut évaluer précisément les besoins de la communauté.

La configuration d’un espace numérique dépend directement de la taille de la population qu’il doit desservir ainsi que des moyens financiers disponibles. On distingue généralement trois niveaux de déploiement.

Le premier est le modèle Micro, adapté aux petites communautés allant de 500 à 2 000 habitants. Dans ce cas, l’équipement se limite à quatre ou six postes de travail. L’investissement nécessaire reste relativement modeste, compris entre 1,8 et 2,5 millions de francs CFA, ce qui permet d’offrir un accès de base aux services numériques essentiels.

Le second niveau correspond au modèle Standard, conçu pour des localités plus importantes, comptant entre 2 000 et 8 000 habitants. Avec une capacité de huit à douze postes, ce format assure une meilleure couverture et une plus grande fluidité d’utilisation. Le budget à prévoir se situe entre 3,2 et 4,8 millions de francs CFA, offrant ainsi une solution équilibrée entre accessibilité et performance.

Enfin, pour les centres urbains ou les zones à forte densité dépassant les 8 000 habitants, le modèle Centre s’impose. Il prévoit l’installation de quinze à vingt-cinq postes, capables de répondre à une demande beaucoup plus importante. Ce type de structure nécessite un investissement plus conséquent, variant de 6,5 à 12 millions de francs CFA, mais garantit une infrastructure robuste et durable, adaptée à un usage intensif.

Ainsi, chaque modèle – Micro, Standard ou Centre – permet d’ajuster l’investissement et la capacité en fonction des besoins réels de la population, tout en assurant une meilleure inclusion numérique.

Il faut définir les services proposés :

Un espace numérique moderne repose sur une offre de services adaptés aussi bien aux besoins quotidiens qu’aux ambitions de développement personnel et professionnel des usagers.

D’abord, il propose des services de base destinés à faciliter l’inclusion digitale. Chaque utilisateur peut accéder à Internet pour naviguer, consulter ses courriels ou interagir sur les réseaux sociaux. Des outils bureautiques sont également disponibles, permettant le traitement de texte, l’utilisation de tableurs ou encore l’impression de documents. L’espace joue en outre un rôle essentiel dans l’accompagnement des démarches administratives en ligne, un service de plus en plus indispensable dans un contexte de dématérialisation des procédures. Enfin, des sessions d’initiation à l’informatique sont organisées pour les débutants, afin de les familiariser avec l’usage de l’ordinateur et des logiciels courants.

En complément, l’espace développe une offre de services avancés à forte valeur ajoutée, pensée pour stimuler la créativité et l’entrepreneuriat. Les apprenants peuvent y suivre des cours de programmation et de développement web, acquérir des compétences dans la création de contenus numériques (vidéo, design graphique, montage), ou encore s’initier aux outils de l’e-commerce et du marketing digital, indispensables pour tirer parti des opportunités offertes par Internet. L’espace propose également un accompagnement personnalisé aux porteurs de projets entrepreneuriaux, leur offrant conseils, outils et cadre de travail pour concrétiser leurs idées.

Ainsi, qu’il s’agisse d’un simple besoin de connexion ou d’un projet de développement professionnel ambitieux, l’espace numérique se positionne comme un véritable carrefour de services et de compétences au service de la communauté.

Commencez par les services de base. Ajoutez les services avancés progressivement selon la demande réelle de votre communauté.

Étape 2 : Sécuriser le financement

Sources de financement au Bénin

Le financement d’un espace numérique peut s’appuyer sur plusieurs mécanismes de subventions, aussi bien au niveau national qu’international.

Au Bénin, l’ABSU-CEP (Agence Béninoise du Service Universel des Communications Électroniques et de la Poste) constitue un partenaire incontournable. Elle peut couvrir jusqu’à 80 % du coût total d’un projet, avec un plafond fixé à 50 millions de francs CFA. Dans certains cas, l’agence prend même en charge intégralement la mise en place de Points Numériques Communautaires, favorisant ainsi l’accès aux services digitaux en milieu rural.

Le FAEN (Fonds d’Appui à l’Entrepreneuriat Numérique) offre également des opportunités de financement. Chaque bénéficiaire peut obtenir une subvention comprise entre 5 et 50 millions de francs CFA, à condition de présenter un projet alliant impact social, viabilité économique et innovation. Ce mécanisme vise à soutenir l’émergence d’initiatives numériques porteuses de développement.

À l’international, l’AFD (Agence Française de Développement) s’impose comme un acteur majeur. Elle octroie des subventions allant jusqu’à 500 000 euros sur trois ans, avec un taux de prise en charge pouvant atteindre 90 %, pour les projets axés sur l’inclusion numérique et la réduction des inégalités d’accès aux technologies.

Pour mieux évaluer les besoins financiers, un budget type peut être proposé pour un espace numérique standard équipé de dix postes informatiques. Le poste principal de dépense concerne l’équipement informatique, estimé à 2,8 millions de francs CFA, soit environ 65 % du budget total. À cela s’ajoutent le mobilier et l’aménagement (650 000 FCFA, soit 15 %), la connexion internet (240 000 FCFA par an, soit 6 %), l’installation électrique (380 000 FCFA, soit 9 %) et divers frais complémentaires (230 000 FCFA, soit 5 %). Le budget global s’élève ainsi à 4,3 millions de francs CFA.

Ces estimations tiennent compte des prix du marché béninois en 2025. Par exemple, un ordinateur portable de bonne qualité coûte en moyenne 350 000 francs CFA, mais ce coût peut être réduit en optant pour du matériel reconditionné, sans pour autant compromettre la performance.

Étape 3 : Choisir le local et les équipements

Critères de sélection du local

Le choix de la localisation et la configuration technique d’un espace numérique jouent un rôle déterminant dans son attractivité et son efficacité.

Sur le plan géographique, l’implantation doit être pensée de manière stratégique. Une proximité avec les écoles, les services publics ou les zones de forte fréquentation constitue un atout majeur pour garantir un flux régulier d’utilisateurs. L’accessibilité par les transports en commun facilite la venue des usagers, tandis qu’une bonne visibilité depuis la rue principale augmente la notoriété du lieu. Enfin, la présence d’un parking pour les deux-roues s’avère particulièrement utile dans un contexte urbain ou périurbain.

Concernant l’aménagement, certaines exigences techniques sont incontournables. Une surface minimale de 40 m² est recommandée pour accueillir dix postes de travail, avec une hauteur sous plafond d’au moins 2,5 mètres afin de garantir confort et aération. L’orientation des fenêtres doit être privilégiée au Nord ou au Sud, afin de limiter l’éblouissement et d’optimiser l’éclairage naturel. L’ensemble de l’installation électrique doit répondre aux normes de sécurité en vigueur, condition essentielle pour un fonctionnement durable.

L’équipement informatique constitue le cœur de l’infrastructure. Pour chaque poste de travail, un budget de 280 000 francs CFA permet d’acquérir un matériel performant : un ordinateur de bureau équipé d’un processeur Core i3, de 8 Go de RAM et d’un disque SSD de 256 Go, un écran 21 pouces Full HD, ainsi qu’un clavier, une souris filaire résistante et un casque audio pour les formations multimédia.

À cela s’ajoutent des équipements partagés indispensables : une imprimante multifonction (180 000 FCFA), un routeur WiFi professionnel (85 000 FCFA), un onduleur centralisé (220 000 FCFA) pour sécuriser l’alimentation électrique, et un projecteur de formation (320 000 FCFA) utile pour les ateliers collectifs.

La connectivité doit faire l’objet d’une attention particulière. Pour une salle de dix postes fonctionnant simultanément, un débit minimal de 20 Mbps en téléchargement et de 5 Mbps en envoi est nécessaire. Les coûts mensuels varient entre 20 000 et 35 000 francs CFA, selon les opérateurs. En complément, une clé 4G d’appoint, facturée environ 15 000 FCFA par mois, peut constituer une solution de secours en cas de panne de réseau. Les opérateurs comme Orange et MTN proposent régulièrement des tarifs préférentiels pour les projets à vocation sociale : il est donc recommandé de négocier directement avec eux afin d’optimiser le budget.

Ainsi, un espace numérique bien situé, correctement aménagé et doté d’un équipement fiable offre toutes les conditions nécessaires pour répondre efficacement aux besoins des usagers.

Étape 4 : Accomplir les démarches administratives

Statut juridique recommandé

La création d’un espace numérique repose non seulement sur un modèle économique viable et des équipements adaptés, mais également sur un cadre légal et institutionnel solide. Deux formes juridiques sont particulièrement adaptées selon les objectifs du porteur de projet : l’association et l’entreprise sociale.

Pour les associations, la procédure est relativement simple et peu coûteuse. Il suffit de déposer une déclaration en préfecture, moyennant des frais administratifs d’environ 15 000 francs CFA. Le délai de traitement est généralement de deux semaines. Ce statut présente plusieurs avantages, notamment l’éligibilité aux subventions publiques et privées ainsi que des exonérations fiscales sur certaines activités, ce qui en fait un choix privilégié pour les projets à forte dimension sociale et communautaire.

Du côté des entreprises sociales, la création se fait sous la forme d’une SARL ou d’une SAS avec un capital minimal de 100 000 francs CFA. Le coût global des démarches s’élève en moyenne à 150 000 francs CFA, pour une durée d’environ un mois. Si cette option est plus exigeante, elle ouvre toutefois des perspectives plus larges, telles que l’accès au crédit bancaire ou la possibilité d’établir des partenariats commerciaux avec des entreprises privées et institutions.

Quelle que soit la structure choisie, plusieurs autorisations et formalités administratives sont indispensables. Parmi elles, on retrouve : l’autorisation d’ouverture de cybercafé délivrée par l’ARCEP, la déclaration d’activité de formation (si l’espace propose des cours), la licence d’exploitation commerciale, ainsi qu’une assurance de responsabilité civile professionnelle pour couvrir les risques liés à l’activité. À cela s’ajoutent le contrat de bail enregistré auprès des services fiscaux et la déclaration à la CNSS pour les employés.

Au-delà des aspects légaux, la réussite d’un espace numérique dépend fortement de ses partenariats institutionnels. La collaboration avec la mairie permet de bénéficier d’un appui logistique et d’une meilleure visibilité auprès des habitants. Les écoles locales sont des partenaires naturels pour l’organisation de programmes de formation destinés aux élèves et enseignants. Les centres de santé peuvent profiter de l’expertise numérique pour la digitalisation des dossiers patients, tandis que les coopératives et associations professionnelles trouvent un intérêt particulier dans la formation à l’e-commerce et au marketing digital pour mieux valoriser leurs produits.

Ainsi, au croisement du juridique, du financier et du partenarial, se construit un modèle durable et crédible d’espace numérique au service de la communauté.

Étape 5 : Aménager et équiper l’espace

Plan d’aménagement optimal

L’aménagement intérieur d’un espace numérique doit concilier confort, fonctionnalité et sécurité technique, afin d’offrir aux usagers une expérience optimale.

L’accueil occupe une place stratégique dans la configuration du lieu. Sur une surface d’environ 8 m², il comprend un comptoir équipé d’une caisse, un petit espace d’attente avec quatre chaises, ainsi qu’un panneau d’information présentant les services proposés et la grille tarifaire. Cet espace constitue le premier point de contact avec les usagers et reflète l’image de sérieux et de professionnalisme du centre.

La zone informatique, qui représente le cœur de l’espace, nécessite environ 25 m². Elle est équipée de dix postes individuels, séparés par des cloisons basses afin de préserver un minimum d’intimité tout en gardant une atmosphère collective. Les allées de circulation doivent respecter une largeur minimale de 1,2 mètre, garantissant confort et accessibilité. L’éclairage est assuré par des lampes LED à diffusion indirecte, évitant ainsi les reflets sur les écrans et réduisant la fatigue visuelle.

En complément, une zone de formation de 12 m² est aménagée pour accueillir des ateliers collectifs. Elle comprend huit chaises disposées face à un écran de projection, un tableau blanc effaçable pour les cours interactifs et un espace de rangement pour les supports pédagogiques. Cet aménagement favorise l’organisation de formations pratiques, allant de l’initiation informatique aux modules plus avancés.

Sur le plan technique, la fiabilité du réseau et de l’alimentation électrique est primordiale. Le câblage Ethernet catégorie 6 assure une connexion stable entre les postes, reliés à un switch 16 ports manageable et à un point d’accès WiFi centralisé pour couvrir l’ensemble des usagers. L’ajout d’un serveur local peut être envisagé afin de faciliter le partage de ressources et de documents.

L’installation électrique repose sur un circuit dédié avec disjoncteur différentiel, garantissant sécurité et continuité d’alimentation. Chaque poste doit être relié à une prise avec terre pour éviter les surtensions. L’éclairage général est assuré par des lampes LED de 40W par poste, couplé à une climatisation de 12 000 BTU capable de réguler la température d’une salle de 40 m². Il est fortement recommandé de prévoir une marge de 30 % sur la puissance électrique installée, compte tenu de la fréquence des coupures et des variations de tension qui accélèrent l’usure des équipements.

Ainsi, un espace numérique bien pensé combine un accueil convivial, une salle informatique ergonomique, un espace de formation fonctionnel et une infrastructure technique fiable, garantissant durabilité et confort d’utilisation.

Étape 6 : Lancer et animer la communauté

Stratégie de lancement

Le succès d’un espace numérique repose autant sur la qualité de ses équipements que sur la manière dont il parvient à mobiliser et fidéliser sa communauté. C’est pourquoi un plan marketing progressif est essentiel dès le lancement.

Dès le premier mois, une stratégie de visibilité est mise en place avec une journée portes ouvertes, permettant aux habitants de découvrir gratuitement les équipements et services disponibles. Pour maximiser l’impact, des partenariats avec les radios locales assurent une communication de proximité et une large diffusion du message. Des tarifs promotionnels (-50 % sur tous les services pendant le premier mois) incitent les premiers usagers à tester le centre. En parallèle, une formation gratuite « Découverte d’Internet » est proposée chaque jour (2 heures), afin d’attirer les novices et de positionner l’espace comme un acteur de l’inclusion numérique.

Au cours des deuxième et troisième mois, la priorité est de développer et de fidéliser l’audience. Un programme de parrainage est mis en place : chaque utilisateur bénéficie d’une heure gratuite pour chaque ami inscrit. Des ateliers thématiques hebdomadaires viennent enrichir l’offre (bureautique, réseaux sociaux, sécurité numérique…), tandis que des partenariats avec les lycées locaux permettent d’intégrer le centre dans des projets pédagogiques. Enfin, la création de groupes WhatsApp favorise la diffusion rapide d’informations et le support technique auprès des utilisateurs.

La grille tarifaire est pensée pour allier accessibilité et rentabilité. La navigation Internet est proposée à 200 FCFA de l’heure, avec une marge bénéficiaire élevée. Les services de bureautique et d’impression, facturés 300 FCFA par heure, affichent une rentabilité encore plus importante. Les formations individuelles sont accessibles à 2 000 FCFA pour deux heures, tandis que les formations de groupe atteignent 5 000 FCFA par personne pour quatre heures, offrant un bon équilibre entre prix abordable et valeur ajoutée. Enfin, la création de sites web, facturée sur devis entre 25 000 et 150 000 FCFA, constitue une source de revenus à très forte rentabilité.

L’animation régulière de la communauté joue un rôle clé dans la fidélisation. Chaque mois, des événements conviviaux sont organisés : cafés numériques pour favoriser les échanges informels, concours de création (sites web, vidéos, présentations), conférences animées par des entrepreneurs locaux ou encore ateliers parents-enfants les week-ends. Pour renforcer l’impact, un système d’“ambassadeurs” est instauré : les utilisateurs les plus actifs bénéficient d’heures gratuites en échange de la formation de leurs proches, créant ainsi un cercle vertueux de transmission et de fidélisation.

Avec une telle stratégie, l’espace numérique ne se limite pas à un lieu de connexion, mais devient un véritable centre de vie communautaire, moteur d’apprentissage, d’innovation et de solidarité.

Assurer la pérennité financière

Modèle économique équilibré

La pérennité d’un espace numérique repose sur une diversification intelligente de ses sources de revenus. Le modèle économique combine des recettes directes issues des activités quotidiennes et des revenus indirects provenant de partenariats et de projets spécifiques.

Les revenus directs, qui représentent environ 70 % du chiffre d’affaires, proviennent principalement de l’accès Internet et des services bureautiques (65 %). Les formations individuelles constituent une autre source importante (25 %), tandis que l’impression et la photocopie complètent ces recettes (10 %).

À ces revenus s’ajoutent les recettes indirectes (30 %). Elles incluent les services aux entreprises, tels que la création de sites web ou l’organisation de formations professionnelles (60 %), les subventions ponctuelles obtenues pour certains projets d’inclusion numérique (25 %), ainsi que les partenariats institutionnels ou privés qui peuvent prendre la forme de commissions ou de sponsoring (15 %).

L’analyse financière montre que l’équilibre est atteignable avec une fréquentation moyenne de 40 utilisateurs par jour. Dans ce scénario, le chiffre d’affaires mensuel s’élève à environ 850 000 francs CFA. Les charges fixes (loyer, salaires, connexion Internet, électricité) sont estimées à 380 000 francs CFA, tandis que les charges variables (fournitures, maintenance, consommables) atteignent environ 280 000 francs CFA. Cela laisse un bénéfice net d’environ 190 000 francs CFA par mois, permettant d’atteindre un retour sur investissement en 18 mois.

Pour optimiser ce modèle, deux axes stratégiques sont à privilégier : la réduction des coûts et l’augmentation des revenus. Du côté des économies, la négociation de tarifs de groupe auprès des fournisseurs, la mise en place d’une maintenance préventive (qui réduit de 40 % les frais de réparation) et la polyvalence du personnel grâce à la formation croisée permettent de limiter les dépenses. En parallèle, des actions peuvent accroître les recettes, telles que l’extension des horaires d’ouverture (7h-21h, y compris les week-ends), la mise en place de services premium comme l’assistance personnalisée, ou encore la vente d’accessoires informatiques (clés USB, casques, câbles), générant des marges comprises entre 30 et 50 %.

Enfin, la clé de la durabilité réside dans le pilotage régulier des indicateurs de performance. Il est conseillé de suivre chaque semaine le taux d’occupation des postes, les revenus par heure et la satisfaction des usagers. Ces données permettent d’ajuster rapidement l’offre, d’anticiper les besoins et de maintenir une dynamique de croissance stable.

FAQ

Lancer un espace numérique au Bénin est un projet accessible et concret. Avec un budget de départ de 3,2 millions de francs CFA, il est possible de mettre en place un centre de dix postes entièrement équipé et fonctionnel. Cette enveloppe couvre l’achat des ordinateurs, le mobilier, l’installation du réseau ainsi que six mois de charges de fonctionnement. Pour réduire les dépenses initiales, il est envisageable d’opter pour du matériel reconditionné de qualité, ce qui permet d’alléger le budget d’environ 30 % tout en garantissant de bonnes performances.

Sur le plan administratif, les autorisations nécessaires demandent en moyenne entre six et huit semaines. L’autorisation délivrée par l’ARCEP peut être obtenue en trois semaines, tandis que la création d’une association prend environ deux semaines. En lançant ces démarches parallèlement aux travaux d’aménagement, le porteur de projet gagne un temps précieux et peut envisager une ouverture plus rapide.

La rentabilité, quant à elle, se construit sur la rigueur de la gestion et le choix stratégique de la localisation. Dans de bonnes conditions, le retour sur investissement est atteint en dix-huit mois. Dès la deuxième année d’exploitation, un espace bien situé peut générer un chiffre d’affaires mensuel compris entre 850 000 et 1,2 million de francs CFA. Les activités à plus forte marge restent les services de formation et de création de sites web, qui complètent avantageusement les revenus issus de la navigation et de la bureautique.

L’accès aux subventions, notamment celles de l’ABSU-CEP, repose sur la solidité du dossier présenté. Celui-ci doit comporter une étude de faisabilité détaillée, un budget clair et des preuves de partenariats locaux. Le processus de validation s’étale généralement sur quatre à six mois. Les projets ayant un impact social démontrable et bénéficiant du soutien des collectivités locales ont davantage de chances d’être financés.

En ce qui concerne le personnel, il n’est pas nécessaire de recruter une grande équipe dès l’ouverture. Deux personnes polyvalentes peuvent assurer à la fois l’accueil et les formations de base. Le salaire d’un gérant à temps plein varie entre 120 000 et 180 000 francs CFA par mois. L’embauche d’un formateur spécialisé devient pertinente lorsque l’espace atteint au moins 15 heures de formation hebdomadaire, ce qui garantit une bonne rentabilité du service.

Créer un espace numérique communautaire au Bénin est donc une initiative réaliste et porteuse d’avenir. Les 40 Points Numériques Communautaires déjà opérationnels dans le pays illustrent clairement l’impact positif de ce type de projet sur le développement local. Si l’investissement initial peut être récupéré en dix-huit mois, l’impact social, lui, se mesure sur plusieurs décennies. Un tel espace transforme durablement l’accès au numérique et ouvre de nouvelles perspectives à des milliers de personnes au sein de la communauté.